京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

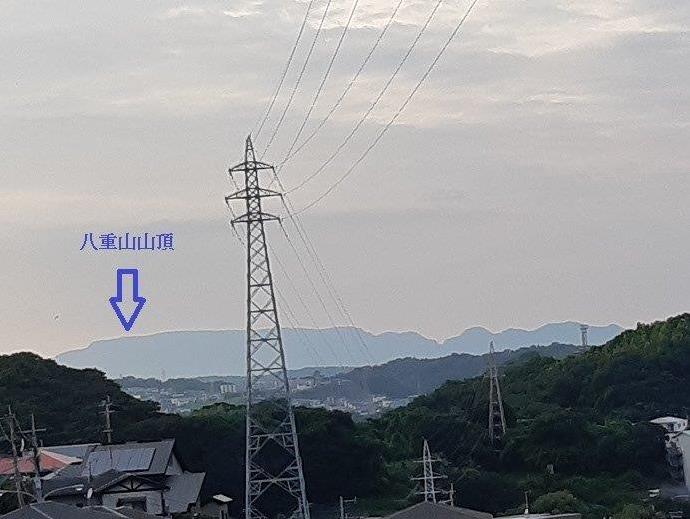

鹿児島市内から八重山を望む

|

|

コース:

・鹿児島市内8;00出発→入来峠→八重山公園駐車場9:00着=9:15出発~9:30登山口~10:30銭積石分岐~11:00一等三角点山頂~11:05山頂広場=昼食=11:50出発~12:00甲突池分岐~12:45沢~13:05甲突池登山口~休憩所13:10=13:20車道歩き~14:05八重の雫~14:25八重山公園駐車着~ゆらり乃湯入湯=15:20駐車場出発

19日あいにくの悪天候で野間岳の登山断念、従兄が他に登りたい山はないの?と問うので、では22日天気がよければ甲突川源流域の八重山に登ろうとなった。

677mの低山ながら、珍しい動植物の宝庫らしく一帯は自然公園になっている。鹿児島市内の丘の上から、シラス台地の奥にその長い山容を見ることができ、常々気になっていた。市内からJRバスが走り、手軽に登れそうなので、鹿児島の山リストに入れていた。

週末には九州地方も梅雨が明け、今度こそ山頂に行けそう。道中コンビニで食料を買い込み、一路入来峠を目指す。峠は鹿児島と北薩を結ぶ古い街道にあるが、初めて訪れた。3大難所の一つで、急な登りのくねくね道路が続く。かつては石畳の街道があったそうで、最近再発見されたという。

峠から八重山公園の案内標識があるので、公園駐車場を目指す。広い駐車場には数台のワゴンカーなどが止まり、アウトドアスタイルの大人たちがなにやら準備中。どうやら夏休みに入ってのこども野外教室が開催されるらしい。

|

|

| いざ出発 張り切る従兄 | 怪しげな鳥居がある |

|

|

| ウバユリ | 花ミョウガだろうか? |

道中従兄の話を聞くと、渡米前に関東在住の折には会社の同僚たちと近郊の山に頻繁に登ったとのこと。アメリカでは登らず、鹿児島に帰ってからもアウトドアに無縁の生活をしていること。今回山に登って自分の体力を知りたいこと などの実情を聞いた。伯父さんのこどもだから、きっと山は好きだよねとガッテン。

一応ザックを担いでいたが、家探ししたら伯父さんの遺品にコンパスがあった、アメリカ軍のものだったという。今も生きていて、しっかりとした金属製の蓋つきだった。しめしめ これで従兄を鹿児島山歩き友の会に引き込めるぞ。

軽く柔軟体操をし、OS1を補給。いざ登山口へと向かう。駐車場から林道を歩くこと15分、登山口に到着。竹製の杖が掛けてあり自由に使える。従兄にも1本選んでもらった。

|

|

| 夏休み 地元のこども向け観察会がある | 登山道入り口 お助け杖を拝借 |

登山口へと歩いていると、子どもたちもそろったと見えて自動車が数台追い抜いていった。歩いてくる人もいる。見るところ、大人の人数が多いけれど、みんな嬉しそう。

遊歩道とある通り、なだらかな登りの道には階段も作ってあり、歩きやすい。こんもりとした森に囲まれ、尾根は見えない。緩やかに上りながらだらだらと山腹に沿って続く山道、蝉が静かに鳴く。ウグイスが時折ホーホケキョ。周囲の植生はやっぱり南国のもので、ムサシアブミとかショウガ系の葉っぱとか見受けられる。

|

|

| 木の階段が整備されている | テイカカズラ |

|

|

| ムサシアブミだろうか? | 銭積石 へは通行禁止 |

従兄は常日頃坂道歩きしていないと見えて、竹の杖を抱えては休憩、あついあついと給水する。わたしも汗を流すが、その汗の匂いに誘われた牛アブが1匹、追い払っても追い払っても追いかけてきて、とうとう2か所刺された。このアブは山頂近くまでしつこくついてきた。この八重山はオオタカが住むという。植物も希少種があるらしい。運よく出会えるといいのだが。

|

| ウグイスと蝉の鳴き声 |

山頂近く道は稜線に乗り、広い森の中を歩く。倒木は苔むし、きのこが至る所ににょきにょき。厚く堆積した落ち葉を踏み、森をさまよう。

|

|

| 稜線上に出た | 苔むした木にキノコ |

歩き始めて1時間半、11時前に一等三角点のある広場に着いた。見晴らしはない。苔むした古い三角点の上には一円玉がお賽銭のように積まれていた。このお金を誰も持って行かないのが不思議だよねと言いながら、眺めた。三角点から東の奥に何やら大きな石がある。

|

|

| 一等三角点 | なにやら見慣れた形だ |

近づいてみると、六角形をした構築物だった。見たことあるぞ、大文字山の菱形基線測点石と同じやん。すごい こんなとこにもあるんや。石に貼ってある名板を読むと、天測点とある。なんだろう?横に立つ石碑にも字が彫ってあるので読もうとするが、苔で覆われ定かではない。ここはなにかの観測地であったことは確かだ。すごい山なんだ。

|

|

| 天測点 地理調査とある | 判読できず |

三角点できょろきょろしていたら、山道から賑やかな声が聞こえてきた。子どもたちが登ってきたようだ。満員になる前に、山頂奥にあるという広場に行こう。

|

|

| 山頂広場到着 | 山頂から遠景(が見えるはず) |

林を抜けると直ぐに、ひろっぱの草原が広がり、なだらかに開けた傾斜地となっている。この先から桜島が見えるはずだが。雲に覆われて周囲の景色は霞んでいる。残念。くたくたの従兄は木の椅子に腰かけ、汗を拭くのに忙しい。用意してきたおにぎりや、パン、スイカなどを広げ、とりあえず水分と栄養補給。

|

| 曇りで残念だが |

|

| こどもたちも到着 |

しばらくして総勢20人ほどが到着。私たちが見晴らしのよい席を確保しているので、そのほかの丸太や木陰に分散して座っている。リーダーらしい男性が、山頂からの景色を説明している。「晴れていたら桜島、開聞岳、吹上浜がみえまーす」残念や。

|

| かすかに桜島 |

このあたりの自然に詳しい人らしいので、質問することにした。先ほどの石碑の文字のことだ。「六角形の石は大文字山にある基準石とそっくりなんですよね」「石碑の文字を読みたいのですが。。」男性は天測点も石碑の文字も分からないとのことだったが、「ここは重要な地域だったのですよね」ということでは、意見が一致した。

そして今、この一帯の稜線に電力風車7基を建てる計画が持ち上がっていて反対運動をしていることを聞いた。「山を削り土砂〇〇万立米が廃棄物になり、とんでもないのです。」「この山は貴重な動植物がいると聞いています。去年歩いた野間岬の風車は故障ばかりしていてとうとう廃止になり、跡地はコンクリートでしたよ」そんな話で盛り上がった。

山頂で風に吹かれ、たっぷり休憩して元気を取り戻した従兄。12時前に腰を上げて下山する。三角点の森をうろつき、もしかしたら絶滅危惧種のミヤマトベラの花があるかもと探す。先ほどの男性が、トベラはもう少し奥に行かないとないと思うと声を掛けてくれた。単独なら探しに行くけど、同行者がいるしなあと断念。

後ろから来た子どもたちに大人が説明している。「この土が赤いのはなんでか知ってるか?」「昔ここは湖の底だったけど、火山活動で湖が隆起して、その底に溜まってた土がこれなんだよ」「ここらの岩は火山の岩で安山岩なんだよ」耳ダンボで傾聴。すごいなあ、かれこれ数万年前の姶良カルデラ噴火の時代なんやろうか。ここらは古い地層なんだなあ。

|

| 甲突池分岐を下る |

もと来た道を下る子どもたちと別れ、わたしたちは激下りといわれる甲突池下山道へと向かう。直ぐに坂道が始まり、岩と泥土が入り混じった山道で歩きにくい。これは滑るな、気を付けてよーと声を掛けた途端に、「あれーー」ずるりと足元が取られ派手に尻もちをつく。

|

|

| 下山 赤土が曲者だった | 思いっきり滑った |

その後は従兄も。泥土と岩と、堆積した落ち葉。雨上がりの道は危ない。でも階段状の道が作ってあり、濡れた落ち葉に気を付ければ滑らずに歩けそう。急斜面の尾根を一気に下る道は、ポンポン山の釈迦岳に似ている。こっちの方が泥土で一層滑りやすいかも。

|

|

| 階段が整備されている | 岩だらけの急傾斜地 |

下るに従い大岩はますます多くなり、沢の上部らしいところも岩を越える。雨が降ったらたいへんな道や。従兄が「これはなに? 」と指さす岩組み、炭焼き窯の跡だった。

下ること30分、またしても暑い暑いを連発の従兄。沢水がないかと探していると、水音が聞こえ、足元の沢にはきれいな水が。さっそく沢に降り立って顔や手を濡らす。心地よい。濡らしたタオルで身体を拭く従兄、ちょっとよみがえったかな。沢の脇にはパイプが引いてあり、住民の井戸のようだ。

|

|

| 安山岩という | やっと沢に出て 涼む |

ふたりで涼んでいると、上から3人組が下ってきた。暑いですねー きもちいいですよー 挨拶を交わす。一息入れて下り開始。立派な孟宗竹林だが手入れがされていず、荒れている。竹林があれば、民家も近いだろう。直ぐに車道に出て、登山口の標識が立つ。

|

|

| 岩がごろごろ | 荒れた竹林に出ると もう人家は近い |

|

|

| 下山した | 山頂をみあげる |

車道から東側の傾斜地は一面の田んぼ。稲の苗が薄緑色のカーペットで広がる。八重の棚田。眼下まで広がる広大な田んぼ。よく手入れされている。素晴らしい眺めだ。

|

|

| ザ・日本の農村 | バス停 休憩所がある |

従兄は休憩所の建物を見つけ、そちらへ歩いていく。靴が合わず、痛かったらしい。大丈夫だと思ったんだけどなあと、しきりに足元を気にする。休んどくといいよ と従兄を見送り、私は棚田見物。こんなスケールの大きい景色は初めてみた。民家が点在するがこれだけの規模を守るって大抵の苦労ではなかろう。ザ・日本の風景は、たくさんの努力と共に守られている。

|

| 美しい八重の棚田 |

コミュニティバス乗り場の休憩所に、甲突池源流池があった。ここからわが鹿児島市民が愛する甲突川が始まるのね~清んだ水は田んぼの中の水路へと流れていく。この大きな棚田を潤すにはいかほどの分量の水が必要だろう。八重山はとんでもなく保水力の高い山なのだろう。

|

|

| 甲突池から川が始まる | 甲突池案内 |

休憩所で痛む足の手当をし、とうとう靴を脱いで靴下で車道を歩くことにした従兄。幸いカンカン照りでないので車道も歩きやすそう。竹杖を突きつつ、「僕は落ち武者だ」と笑う。

|

|

| 田を潤す山水 | 自称落ち武者の従兄 |

|

|

| 名水 八重の雫で給水 | お疲れ様でした |

今度は足が痛くない靴を探してね、山歩きで足が痛むのが一番たいへんだよ、わたしも愛宕の帰りは靴下で歩いたことあるよ と慰めることだった。田舎の車道だけれど時折車が通る。「だーれも止まって乗せてあげましょうか?と声をかけてくれないね」と従兄。「うーん、山奥の道を歩いていても 物好きやなあ って顔で見て追い越すもんねえ、なかなか乗せないよ」

そんな話をしながら歩いていると、車が道路わきに止まっていて、男性が大きなペットボトルに山水を汲んでいる。見ると、「八重の雫」とある。名水だ。ちょっと水を汲ませてもらい口に含む。甘くてまろやか。冷たい。ボトルを空にして水を汲んだ。

この男性も、ちょっとそこまで乗っていきますか?とは声を掛けてくれなかった。残念。水場からまだかな?と言いながら車道を行くと、やっとこさ朝の駐車場に到着。車が待っていた。アーやれやれ。

車で朝の登山口まで杖を返しに行き、駐車場横の温泉に向かった。こじんまりしているけど程よく熱く、ここちよい温泉。疲れた身体が緩む。のんびり浸かり、火照った身体に売店の白熊かき氷を購入して食べた。従兄と、あーいい湯だったと、満足満足だった。心配した従兄の足は温泉で癒されたようで、翌日の疲れもなかったそうだ。さすが元スポーツマン。よかったよかった。

|

| 温泉あがってシロクマを食べた |

なんだかすっかり山歩きが気に入ったようすで、次は高隈山に登ろうねと張り切っている。でも、それまでは城山の坂道でトレーニングして、山道具店で足に合う靴とストックを揃えといてね と宿題を出してある。しかしなあ 標高差のある1200m峯高隈山地はハードル高いかも。わたしは山の本と首っ引きでコースを研究中。故郷での楽しみが増えた。でもまずは野間岳に、登山口から登りたいなあ。

帰ってから、天測点を調べたら、あの六角形の台座に重い測量機器を据え、星の観測から観測地点の緯度経度を出していたかつての測量法だったそうだ。全国に48か所、鹿児島では1か所だ。貴重な場所だった。また、八重山の電力風車反対運動は有名で、オオタカ飛来地として設置場所変更の答申も出されている。貴重な自然を守ってほしいものだ。

|

|

| シダ類 | 気になる? |

|

|

| 万年青 | 気になる? |

|

|

| チドメグサ | マツカゼソウ |

|

|

| うん? | テンナンショウ系? |

|

| きのこがたくさん |

|

| 倒木の森にキノコ |

|

| キノコの森は楽しい |

|

|

| ツマグロヒョウモン | テンナンショウ系? |

|

|

| アキノタムラソウ | キランソウ |

|

|

| 2キロの兜 空港で | 大谷兜 |

|

|