京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

梅花藻の花

|

|

日程:

・2025.7.21(月)晴れ ikomochi、M

アクセス:

・JR関ケ原14:23発→醒ヶ井14:39=醒ヶ井宿 居醒の清水~ JR醒ヶ井16:38→京都17:42着

日差しがきつく暑くなった伊吹山頂を、予定より早く下山した。関ケ原から電車に乗り米原に向かう。車窓から伊吹山を眺めながら「途中に醒ヶ井ってとこがあるんだよ」。「行ったことある」「醒ヶ井養鱒場に」とM。「違う違う養鱒場じゃない梅花藻の咲くところ」「そこにはいったことないなあ」じゃあ途中下車して寄ってみようかとなった。

がらんとした醒ヶ井の駅前、日差しがきつい。すぐに「中山道醒ヶ井宿」の石柱の立つ橋を渡ると、そこは宿場町の面影を残す家並が続く。道沿いに大きく開口部がとられた、宿屋や店だっただろう家々。かたわらには澄んだ水が静かに流れる地蔵川が続く。日差しはきついが、せせらぎの風がひんやり心地よい。

ぶらぶら歩いていくと、川面に白い花がびっしりと浮かんでいる。そんな場所が点々と続く。梅花藻や。もう10年ほど前来た時より、藻の数が少ないように思うが、それでも5か所くらいは見つけた。

|

|

| 醒ヶ井駅 | ここは中山道醒ヶ井宿 |

|

|

| ザ宿場町 | 街道筋に澄んだ水が流れる |

|

|

| 川風が心地よい | 旧跡 問屋場 |

|

|

| 宿場の面影を残す | イモ洗い水車が回る |

|

|

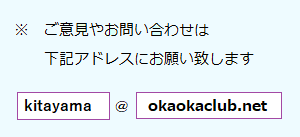

| 梅花藻の花 すいかも | 居醒めの清水 ゆらゆら水が湧く |

街道筋をさかのぼって、加茂神社まで行った。「居醒の清水」という湧水池には、池の底からもこもこと水が湧き上がる。崖の岩下からは清水が流れ出てくる。水面がゆらゆら揺れる。

ここは伊吹山の荒神を退治しにいったヤマトタケル命が、逆に大蛇に噛まれて毒が回り(荒神の猪という説もある)息も絶え絶えにやっとたどり着いたこの地で清水を飲んで生き返ったという曰くの場所。それほどに清く身体の毒も流すほどの効力があるという。澄んだ水にしか生息できないという絶滅危惧種の魚「ハリヨ」も泳ぐ。藻の間に隠れているそうでなかなか姿は見えない。

|

|

| 水源の加茂神社 | 冷たい冷たいと 10秒もつけてられない |

夏の醒ヶ井でお目当てなのが、「名水まんじゅう」。ぷるぷるの葛の中にこし餡がくるまれていて、ほのかな甘さがなんともいえません。お店で2個購入、ガラスの器に入れてもらい、水辺でお茶タイム。

家々の前を流れる川べりには、水辺に下り立つ大きな岩や石が並べてあるので、木陰を選んで岩に腰かけ、足を水につける。つめたーい。Mなどは、「わっつ つめたい あかん」と言ってはものの10秒も「つけてられへん!」すぐに足を出す。そんなに冷たいんかなあ。わたしは10分間は平気でした。伊吹山でほてった身体がどんどんクールダウン。ぷるぷる見た目も涼しい饅頭の甘さがここぞときゅっとしみます。熱いお茶やコーヒーにとっても合います。

|

|

| 名物水まんじゅう さいこー | クールダウン |

この暑さの中、観光客はちらほらで 外人さんはいない。とっても静か。連日大賑わいの京都市内とは比べ物にならぬ落ち着いた雰囲気、ほっこりします。のんびり涼んで、道中の土産物店でまくわ瓜を買い込んで、ほくほくしながら帰途につきました。結局、伊吹山15時半下山のバスと同じ時間に京都にたどり着きました。良い旅でした。

|

|

| ゆらめく水面 | 水辺が生活の一部 |

ところで、オオヌマズさん曰く、「伊吹山頂上のヤマトタケル像は、伊吹の神さんに負けてぼろぼろだったのになんで山頂に建ってるんや?居醒の水で生き返ったもののしばらくして亡くなったのに」とのこと。確かに。建立は明治時代というので、きっと天孫降臨とか古事記が本当の歴史のように扱われた時代の産物で、ヤマトタケルは国造りの絶対神だったのだろう。あかんたれのヤマトタケルさん どんな顔して立ってはるんやろ。こんどじっくり拝見しよう。

のんびり伊吹山と醒ヶ井だったけれど、帰って銭湯に行って驚いた。腕も顔もまっかっか、赤鬼のよう。お湯につかるとひりひり痛い。山頂では薄雲がかっていたのでずっと半袖でいた。山では長袖が鉄則。日焼け止めは汗で流れて日焼けの跡が縞模様になるので苦手。しばらくの間、日焼けのやけどに悩まされました。 。

|

| べっぴんさん |

|

|