京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

大尾山から谷を下ると、最後は音無の滝

|

|

日程:

・2025.4.3 (木) 晴れ 哲郎・道子

|

行き: JR堅田駅 9:00 - 南庄 |

|

帰り: 大原バス停 15:51 - 四条河原町(京都バス) |

コース:

・南庄バス停~融神社~融川の砂防ダム~歓喜院~白滝大神~P630(比叡山北尾根)~鉄塔~大尾山~川迫谷を下る~音無滝~三千院~大原バス停

注意:

・大尾山から大原へ下る川迫谷の谷筋は、台風や大雨に寄り谷は荒れ倒木が続き、とても歩きにくくなっています。谷筋は危険なので初心者だけで出かけないようお願いします。

今日は大尾山へ出かけることにする。14年ぶり、大尾山から大原へ下る川迫谷はどうなっているのだろうか?また伊香立から滝寺へ向かい大尾山へ登るコースはまだ歩いたことがなく、このコースはまだ歩くことが出来るのか?不安と期待とが入りまじり・・・これがまた楽し!と出かける。

堅田駅から伊香立方面のバス路線図はコロコロ変わり便数も減り計画に時間がかかる。2025年の最新路線図で検討する。でも近江高島の畑行きのバスと同じように通学バスになっているのでコースが変更されたり便数が減ったりすれど廃止されることはない。

予定では、伊香立から登り大尾山から大原へ下るコースなので堅田駅7時台は止め、9:00発伊香立循環のバスで南庄へ向かい融神社から滝寺へ登り、尾根下の林道に這い上り、林道から大尾山へ取付くことにする。滝寺から大尾山へのコースは現地で考えることにする(こんなのでいいのかな~)。家を8時前に出ればよく、今日は緩い登山である。

堅田駅9:00発のバス、バス停にたくさんの子供たち(中学生?小学生?)がバスを待っている。きっと伊香立公園のグランドで試合があるのだろうか?我々は年配?二人は先に載せてもらい座ることが出来、南庄バス停で降りる。

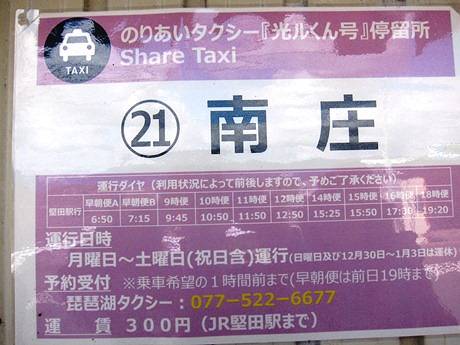

道子はバス停で掲示物を覗いている。不便になったバス便なので堅田駅行きの「のりあいタクシー光君」の時刻表があり1時間前までに予約すれば利用できるようだ(月曜日~土曜日(祝日含む):300円)いい情報である。

|

|

| 南庄バス停で降りる | 「のりあいタクシー光君」の時刻表 |

バス停から融神社へ向かう。この付近は伊香立の野草観察でよく歩いているので、迷うことなく集落の中を歩きはじめる。田んぼの畦道や道路脇に春の野草が乱れ咲き、横目で見るだけで春を感じてしまう。ユックリ15分歩くと県道47号線に出合う。湖西の渋滞を避けるため伊香立から雄琴方面や大津方面へ抜ける道で最近整備され通る車も多くなった。

|

|

| 南庄の集落を抜ける | 道路を横切れば融神社の入口 |

|

|

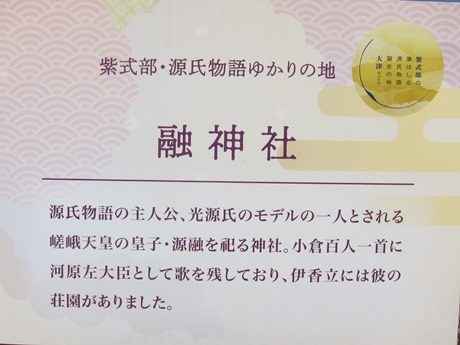

| 融神社 | 融神社の境内 |

道路を横切れば融神社、伊香立野草観察時に八所神社や融神社は休憩所としてよく利用している。滝寺へ向かう道、最初は神社の参道となっている。ここから滝寺まで4Kmぐらいあり登りが続くので、足元や周囲の野草を観察しながらユックリと登っていく。

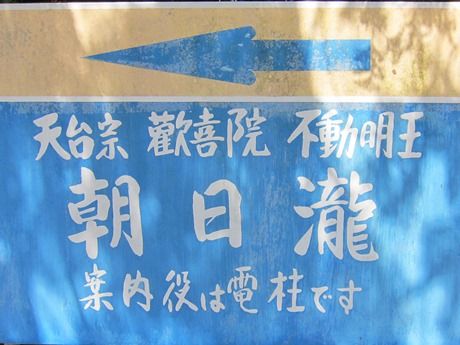

この付近にはショウジョウバカやイワナシ、スミレが多い。森を抜けると棚田が続き、しばらくタンポポが続く。途中の分岐に大きなフェンスのゲートを見る、融神社から50分である。フェンスは広い道路を塞ぐ大きなもので、そこに滝寺の看板が2枚ある。それによると「滝寺まで2Kmで、案内役は電柱です」とある。滝寺までこの道沿いに電柱が続いているようだ。

|

|

| 棚田から振り返ると琵琶湖 | 大きなフェンスのゲートを見る |

|

|

| 滝寺まで約2Kmとある | 滝への案内役は電柱とある |

ここから山間をユックリと登っていく。足元の野草や道端に咲くキブシを見ながらフェンスゲートから30分で大きな堰堤を見る。「融川の砂防ダム」とある。砂防ダムの上部へ道があるので行けそうだが、今日は止める。

もう後は滝寺へと足元の野草を見ながら黙々と進んで行く。前方が明るくなったので「あそこがお寺なのだろう!」と。堰堤から30分、融神社から2時間かかって滝寺に着く。寺の前は大きく開けていて、モミジだろうか木が並んでいる。

|

|

| 「融川の砂防ダム」 | 前方が明るくなり滝寺はもうすぐ |

お寺には寄らないので先へ進んで行く。舗装道は終わり細い山道に変わる。その道を進んで行くと右下に滝を見る。これが白滝大神で滝は3本に別れた細い流れ、この滝は滝行の滝のようでちょっと興が覚める。

|

|

| ここが歓喜院らしい | 白滝大神を見る |

滝を通り過ぎると植林地の細い林道に変わる。ここは地形図通りなのでそのまま進んでいく。10分で林道は終わり谷を進んで行くと立派な補装された林道に出合う(この林道は伊香立上在地から仰木まで続く長い舗装された林道でGoogleMapで見ることが出来る)我々は伊香立峠へ向かうとき良く利用している。

|

|

| 滝上にある林道 | 10分で林道は終わり谷を進む マークがあるので歩かれている |

今いるポイントは大尾山の下東500m付近の林道、さてここから大尾山へのルートを考える。地形図の破線の道はここから大尾山まで谷沿いに登っている。哲郎の記憶では鉄塔の北に尾根から下る道があったような気がするが?

いずれにせよこの谷間が目的の大尾山への林道からの登山口?、その入口は何処から?と周囲を見渡すが分からない。「ここに!」と道子、ガードレールに古い色あせた標識を指さす。ちょっと読みずらいがカメラでとり確認すると「大尾山/登山口」と書いてある。

|

|

| この谷間がルートのようだが? | ガードレールに古い色あせた標識 |

ここが登山口だと確認出来たが、前方を見ると谷は倒木で埋まっている。途中で右へ進むか左へ進むかは別として、この倒木帯を通ることになる。多くの倒木を見て今日は何故か気が進まない!、倒木状況を確認にも行かない哲郎は、ここは宿題とする。もう12時、早く山頂へのコースを決めないと遅くなる。

ここから直ぐ北の支尾根は緩やかだが稜線まで600m登ることになる・・・。もう少し北のP630付近は林道から100m登るだけ・・・、今日は林道を数100m北へ進み稜線のP630へ登り、稜線を南下して大尾山へ向かうことにする。そうと決まれば林道を北へと歩きはじめる。

途中日が当たる所で昼食とする。12:30にP630下へ向かう。途中シキミやキブシがたくさん咲いた。自転車が後ろからやってきて通り過ぎる。外人さんのように見えたが、この道はGoogleMapで見つけたのかも知れない。

P630に近づくと、登山口のようなものを見る。でもその奥は急斜面を登っていくので通り過ぎる。地形図でP630に一番近いところで登りやすい所を探す。ここからだと登れるだろう!と二人は登り始める。何とか登れる斜面なのでこのまま登ることにする。

|

|

| 二人はP630へ登り始める | 急斜面を登っていく |

中程まで登っていくと左手にロープを見る。先ほど林道で見た登山口からの道で「滝寺<南庄・仰木」の標識をみる。ここまで近道をした我々の道の方が楽だったような気がする。P630まではあと一登りだが、ここからが大変、立って歩けないような急斜面が続く。新しいロープや古いロープが続き、「あ~しんど!」。

|

|

| 登山道だろうロープを見る | 急勾配の道に標識を見る |

|

|

| 立って歩けないような急斜面が続く | やっと登り終え「やれやれ!」 |

やっと登り終え「やれやれ!」。ここにも、「滝寺<南庄・仰木」の標識をみる。尾根の西側は京都府、その堺にはネットは張ってある。そのネットに沿って南へと大尾山へと歩きはじめる。ここを歩くのは14年振り、途中の鉄塔しか覚えていない哲郎。

数分でその鉄塔下に着く。何か咲いていると哲郎は先を歩く道子を呼ぶ。「もう咲いている!」と、カタクリであった。鉄塔下に点々と咲いていて、数年後に咲くのだろう葉だけの株もあった。そういえば昔、大尾山周辺で「この葉はなんだろう?」と見入った事を思い出す。

|

|

| 尾根の西側は京都府 | 数分でその鉄塔下に着く |

鉄塔からユックリ登っていくと大尾山の山頂に立つ。昔と全く変わっていないことに驚く。山頂13:40なので進入を止めた林道の谷の登山口から昼食込で1時間30分かかった。この時間だと倒木の谷を登ってきた方が早かったかも知れない。

|

|

| 大尾山の山頂に立つ | 山頂の標識は昔のままで色々と |

後は山頂から大原へと今日は谷筋を下っていくことにする。台風や大雨で谷筋は荒れているという事であるが、「どうなんだろう」と西の支尾根を歩きはじめる。西へ3分進むと左右に分岐する。一般コースはここから南へと支尾根を下って行く。

15分下ると谷に降り立つ。山頂からライオンズクラブの大きな標識があるので間違いなく下ることが出来る(山頂は「6」)。谷はまだ細く倒木を避けながら進んで行く。標識「3」を過ぎるころから谷間にポツポツとミツマタの花が咲いている。ここでミツマタの花を見るのは初めてである。

|

|

| 支尾根を下っていく | 5分下ると谷に降り立つ |

谷に降り10分余り歩くと「この先、沢歩きになり注意!」の看板を見る、昔からある標識である。2分も歩くと細い滝に出合う。滝横を下っていくのだが、鎖を持って下ることになるが、昔はロープであった。その次は斜面に金属の階段で下る。哲郎は横の斜面を下る。

|

|

| 「この先、沢歩きになり注意」で 谷遡行が始まる |

右手は滝下の深い谷、鎖が続く |

ここまでは昔と余り変わらないが、この先は倒木に悩まされる。ただの谷筋も倒木で難路に変わり、時間がかかってしまう。でも小さな谷横の倒木は谷に落ちる危険性はないが、谷上の細い道の倒木は注意して歩くことになる。

|

|

| 木の梯子は金属製に変わる | ただの谷筋も倒木で難路に変わる |

|

|

| 倒木は時間がかかってしまう | 倒木は標識「2」過ぎまで続く |

標識「2」を過ぎると谷間の倒木は無くなるが、谷上随分と高い所を歩くようになり、細い踏み跡なので要注意、なかなか気が抜けない。標識「1」を過ぎると谷間は広くなり谷間を楽しみながら下っていく。標識「1」から20分歩くと左手に大きな滝を見る、音無の滝である。ここで川迫谷の遡行は終わる。

|

|

| 谷上の細い踏み跡なので要注意 | 標識「1」を過ぎると谷間は広くなり |

|

|

| やっと谷間を楽しみながら | 小滝の横を進む |

この滝横の標識に「大尾山45分」とあるが、今日は下りで80分かかった。滝道は下りの方が時間がかかるのかもしれないが、45分では無理なようである。

|

| 音無の滝 |

遅くなったと三千院へと向かう。建物が見えてきて川横でユックリ後始末する。「すぐそこや!」と思っていた大原バス停、以外に遠く、まだまだテクテクと歩いてバス停へ向かう。

|

|

| ヒメオドリコソウ | ショカッサイ |

|

|

| オオイヌノフグリ | クリンソウウはこれから |

|

|

| カタクリ | イワナシ |

|

|

| ショウジョウバカマ | ショウジョウバカマ 白 |

|

|

| ミツマタ | ミヤマカタバミ |

|

|

| スミレ | シハイスミレ |

|

|

| コハコベ | ヤマネコノメソウ |

|

|

| シロバナネコノメソウ | タネツケバナ |

|

|

| キブシ | ツルシキミ |

■ まだまだ野山にはたくさんの春の花が咲いていました・・・・・。

■ 道子が「ヘビや~!」と叫んだ。哲郎が頭を隠したヘビをカメラにとり、帰って確認すると、何と手・足があるではないか!!!「これは~!」とビックリ。「これはツチノコ!!・・・・」いやニホントカゲのようだ。(自然保護の為生殖地は不明記とします)

|

| ニホントカゲ?? |

|

|