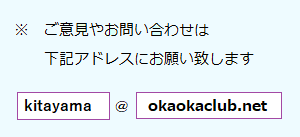

| 星峠・三頭山・カヤノキ峠・谷山林道//北山 |

|

| 目の前の地蔵山を見ながら下って行く |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2007年10月6日 (土)晴れ 後輩Ⅰ・哲・道

コース: R八木駅〜どんどん橋〜阿祇園寺〜星峠〜三ツ辻〜(尾根直登)〜三頭山取付道〜三頭山山頂〜芦見峠(分岐を首無地蔵へ)〜芦見谷川出合〜芦見谷林道出合/橋〜林道終点〜竜ケ岳取付〜竜の小屋〜ダルマ峠〜カヤノキ峠〜谷山林道〜西明寺横〜山城高雄バス停

「今日は三頭山から 裏愛宕を散策しよう!」と後輩を連れて行く。京都駅の山陰線乗り場へ急ぐと、目的の電車が入線していて、たくさんの人、どうやら座れそうも無い。後輩は早くから来て1号車でちゃんと座っている。利用客の増えてきている山陰線、「もっと本数を 増やしたらどうや」と言いたいところだ。 複線化工事が進んでいない山陰線、「トロトロ走る電車、東海道線を利用している人は 皆イライラしているのとちゃう!」と哲郎。電車がトンネルを抜け亀岡盆地に出ると、広がる田園風景の中に赤い曼珠沙華が綺麗だ。JR八木駅で降りバス停に向かうと、珍しく先客が二人乗っていて、定刻を2分過ぎて出発する。田園地帯を抜け川沿いの崖の上を走るバス、今日は対向車が多くて離合するたびにスピードが落ちる。相変わらず水の少ない神吉池を過ぎると、もうすぐドンドン橋だ。

バイパスの新道を過ぎ、すぐのドンドン橋バス停で三人は降りる。小さな川沿いでゆっくり装備した後に、バス停北20〜30mにある星峠の取り付きに向かう。折り返えすように小さな舗装された急な道を登って行く。すぐに阿祇園寺に着く。「ここは古い寺なんや」と言うが、二人ともあまり興味がないようで素通りしてしまう。今日は陽射しがあるものの、日陰に入るとヒンヤリする。こんな季節が一番歩き良いようだ。 途中で分岐があるが、右にとり山の斜面を巻くように登って行く。きつい登りが終わる頃、やっと星峠に着く。星峠にある「星峠道改修記念」の石碑の横に軽トラが止まっていて、「これは前回 乗せてもらった トラックやろか?」と小休止後東へ伸びる細い地道へ入る。水平な歩き良い道で所々神吉の田園が見える。巻道はそのうち小広い林の中に入り、ここで小休止とする。林の中の道は全体に木々が密集していて少々暗く感じる。

分岐に出合うが「三頭山」の標識が役に立つ。しばらく林の中や斜面の巻道を歩いて行く。「ここや」と登山地図に「三辻」と記入してある所に出合う。いつもは分岐を左にとり、右の斜面を巻いて行き北側から三頭山へ登って行く。今日は「ここから 直登してみよう!」と分岐を右にとり作業道らしき所を登って行く。いきなりの登りが続き、道はあるような、ないような、結局高い所をはずさないように登って行く。そのうち道がはっきりしてきて、作業道は支尾根の北側を少しはずれて伸びて行く。「道があるんや」としばらく道を歩いて行くと、高度が上がるにつれ尾根から段々離れて行く。「今日は この作業道を進んでみよう」と道なりに進んで行く。 尾根の北側を巻くように登って行くと、植林地に出合い道も消えてくる。植林地を進んで行くと、北側の支尾根に出合うので、支尾根と支尾根の間の谷を登って行く。急な植林地をジグザグに登って行くが、左側の支尾根に登山道があると思い、先を行く二人に左へ行くように言うが、二人とも何故か我々が登ってきた右の尾根に登って行く。仕方なしに哲郎も右の支尾根へと登って行く。支尾根の稜線まで登り切ると、まだ植林地で所々にテープも見える。

稜線を登って行くと植林地はすぐに終わり、雑木の中へと進入する。少し進入すると右手にネットが現われ、ネットの向こうに赤や黄色のテープが見えたので、少し戻りネットの中を歩くことにする。しかし踏跡は途絶えヤブが深いので、又ネットを越え雑木の中を歩くと、すぐに北からの登山道に出合う。この登山道を南へ進めばすぐに三頭山への取付道がある分岐に着く。草木が繁っているが、沢山の標識があるので迷うことはない。 分岐を左にとり三頭山へと歩き出す。道はしっかりしていて雑木の中、快適な歩きが続く。数分で三角点のある山頂の小広場に着くが見晴らしは全く無い。山頂から裏へ降りて行く道もあるが、今日はセンブリを確認する為に取付を引き返し芦見峠へ向かうことにする。取付道の中程に左に折れる踏跡があるので、この雑木の中の道を通って行き、途中でまたハイキング道と合流する。三頭山周辺には植林地が多いが、ハイキング道付近には雑木が残されているのが良い。

地蔵山が見える鉄塔を過ぎ、以前見たセンブリを探すが、登山道には見つからなかった。伐採地に出合い、目の前の地蔵山を見ながら下って行くとすぐに芦見峠に着く。「芦見谷に降りて お昼にしよう!」と真ん中の道を谷へと降りて行く。道は雑木から植林地の中へと変わり、しばらく下の芦見林道と平行に歩いて行くと、堰堤手前で谷へ降り立つ。川沿いを左に少し進むと、芦見谷林道が川を渡る橋に出合う。ここから谷を渡って林道を上がり竜の小屋方面へと進む。

「植林地の中、谷へ降りられる所で昼食や」と言うが、なかなか適当な場所が無く、滝谷分岐に近い芦見峠への古道のユリ道取付まで来てしまう。でも沢山のオタカラコウに混じって後輩が見たがっていたアケボノソウも咲いていて「ヤレヤレ」の哲郎と道子。谷に降り昼食とするが、水が冷たくて気持いい。昼食後は竜の小屋を目指して林道終点から芦見谷沿いを歩く。谷間は狭くなっているが、あまり高低差が無く歩き良い谷で、すぐに竜ヶ岳取付への分岐を過ぎ竜の小屋に着く。

「さあ、ここからどうしよう!」と首無し地蔵の分岐で考えるが、時間があるのでカヤノキ峠から谷山林道への道を探索することになる。竜の小屋から林道をダルマ峠へと進んで行くと、思ったより登っていて時間がかかってしまう。「暑い暑い」と言いながらウジウジ谷から首無地蔵への広い林道に出合う。この付近の林道は分岐が多く、迷ってしまうので地形図を見ながら進むほうが良いだろう。 ウジウジ峠を過ぎ大きく蛇行している林道、最後のカーブを曲がると左下に馬谷が見えてきて、谷の源頭が林道に近づいてくる。「この付近に カヤノキ峠があるはずや!」と哲郎。三人で峠を探しながら歩いて行き、馬谷の林道を過ぎた所で沢山の標識があるカヤノキ峠に着く。

早速進入して行くと、最初広い作業道も一度折り返すと行き止まりになる。ここから右の支尾根を下って行くと、歩けそうな道?が続いている。このルートが昔からあるカヤノキ峠から谷山林道へ降りるものかどうか分からないが、今日はここを降りることにする。所々にテープはあるが、尾根が広がり何処でも歩けるような状態が続くので、尾根をはずさないように、注意して降りて行く。途中で植林用のネットに出合い、しばらくはネットの縁を歩くことになる。あまり歩かれていないのか、足元は石がゴロゴロしていて歩きにくい。ネットから離れるとすぐに谷山林道「谷山11号橋」の標識の所に降り立つ。

最後の数歩は踏み跡も無かったので「ここから取り付くのは、分かりにくいな〜」と三人の意見は一致する。結局このルートは本来のカヤノキ峠への古道ではないようだ!。「地形図を見ずに進むと、こんなものだ」と哲郎。高雄まで約1時間の林道歩きが続くが、谷沿いの平坦な道はそんなに苦にならない。「あ、見っけ!」と橋のそばの雑木に道子がムカゴを見つける。三人はムカゴ御飯に十分な量を頂き、なんやら疲れも取れたように谷山林道を歩いて行く。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||